学園のあゆみ

日本が近代国家としての道を歩み始めた明治18年 (1885)、今日の高輪学園の前身である「普通教校」が京都西本願寺の手により開校しました。明治34年に現在の高輪の地に移転し、明治39年には仏教との関係を離れ、新時代にふさわしい、広い知識を修めた人材の養成を目的とした教育機関として「高輪中学校」と改称しました。

日本が近代国家としての道を歩み始めた明治18年 (1885)、今日の高輪学園の前身である「普通教校」が京都西本願寺の手により開校しました。明治34年に現在の高輪の地に移転し、明治39年には仏教との関係を離れ、新時代にふさわしい、広い知識を修めた人材の養成を目的とした教育機関として「高輪中学校」と改称しました。

そして昭和22年、学制改革に伴い校名を高輪中学校・高輪高等学校として新しく出発することになりました。昭和45年に中学校は一旦募集を停止しましたが、平成元年、さらなる教育の充実と発展を期して再開し今日に至っています。

平成27年(2015年)、本学園は創立130周年を迎えました。都心とは思えない静かな環境と、平成8年に完成した新校舎・冷暖房完備の体育館などの充実した教育施設の中で、新しい社会の進展に対応し、自らの意志で真理・価値・生きがいを探求し、大きな隣人愛をもって社会の発展に尽くす若者を世に送り出したいとの教育理念のもと、中学・高校6年間一貫教育で「豊かな学力と自主精神」を育む教育実践を行っています。

沿革 (概略)

| 明治18年 | 京都西本願寺により「普通教校」創立、 4月18日の開校式を現高輪学園の創立記念日とする。 |

|---|---|

| 明治21年 | 西本願寺の学制更改により「文学寮」と改称 |

| 明治33年 | 西本願寺の学制更改により 「模範仏教中学」「仏教高等中学」「仏教大学」 と改称 |

| 明治34年 | 高輪の地に移転 |

| 明治35年 | 模範仏教中学は「第一仏教中学」と改称 |

| 明治37年 | 大学・高等中学は京都に移転し、 「第一仏教中学」のみ高輪に残留 |

| 明治39年 | 第一仏教中学は「高輪中学」と改称。 仏教との関係から離れる。 |

| 大正 6年 | 台風により高台の校舎倒壊 |

| 大正 9年 | 「高輪商業学校」開設 |

| 昭和 3年 | 木造2階建校舎焼失 |

| 昭和 5年 | 鉄筋4階建中央・西校舎完成 |

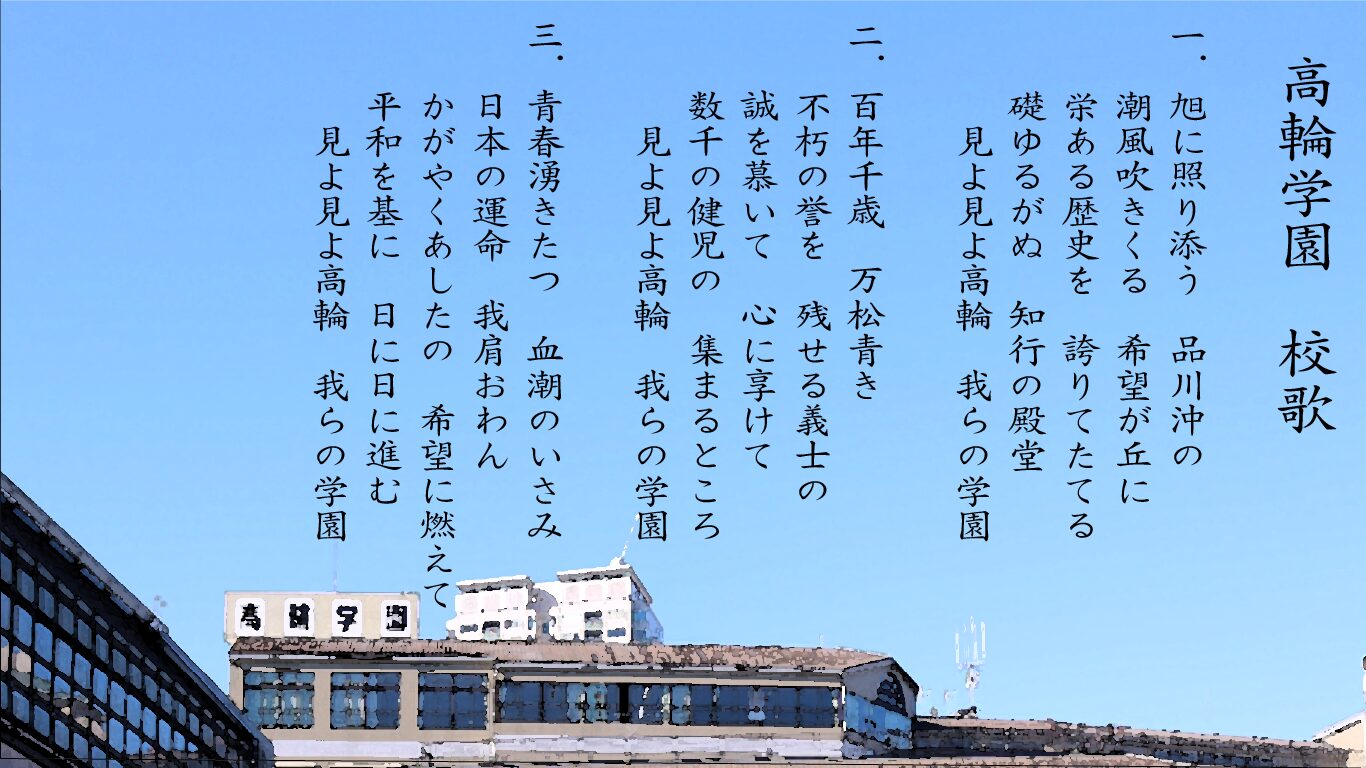

| 昭和10年 | 創立50周年。校歌制定。鉄筋4階建東校舎完成 |

| 昭和22年 | 新制「高輪中学校」発足 |

| 昭和23年 | 新制「高輪高等学校」(普通科・商業科)発足 |

| 昭和30年 | 「高輪高等学校」商業科を分離し、「高輪商業高等学校」を設立 |

| 昭和45年 | 「高輪中学校」休校 |

| 昭和59年 | 校訓「自主堅正」制定 |

| 昭和60年 | 創立100周年。「高輪学園百年史」発行 |

| 平成元年 | 「高輪中学校」募集再開 教育理念の制定 |

| 平成 7年 | 新体育館完成 |

| 平成 8年 | 「高輪商業高等学校」廃校 |

| 平成 8年 | 新校舎完成 |

| 平成10年 | 新グランド・部室完成 |

| 平成11年 | 海外学校交流開始(中国) |

| 平成14年 | 算数午後入試導入 |

| 平成15年 | 授業5日間・学校6日間(土曜講座開講) |

| 平成17年 | 授業6日制とする |

| 平成18年 | 創立120周年記念誌「千学児(第4号)」発行 |

| 平成18年 | イギリスサマースクール開始 |

| 平成19年 | 海外学校交流オーストラリアとする |

| 平成22年 | 校舎空調設備全面改修工事完工 |

| 平成23年 | 緊急連絡用一斉メール配信制度導入 |

| 平成24年 | 校務ソフト運用開始 |

| 平成26年 | 高校入試を停止 |

| 平成27年 | 創立130周年記念観劇会(帝国劇場) |

| 平成28年 | 創立130周年記念誌「千学児(第5号)」発行 |

| 平成29年 | アメリカサンタクルーズホームステイ開始 |

| 令和元年 | アメリカサンタクルーズ長期留学開始 |

| 令和4年 | Microsoft社Surface Go 3導入 |

| 令和7年 | 創立140周年記行事「宝島」上映会 |

校章

高輪学園は、明治18年、浄土真宗の本山の西本願寺が新時代の要望に応え、進取の気性に富む成年男子の育成をめざして、京都七条猪熊の地に「普通教校」を開設したことにはじまります。校章は、古くから西本願寺が用いていた菊花紋(西本願寺は門跡寺院であったためこれを用いていました)をもとにした「菊くずし」を図案化したものです。

高輪学園は、明治18年、浄土真宗の本山の西本願寺が新時代の要望に応え、進取の気性に富む成年男子の育成をめざして、京都七条猪熊の地に「普通教校」を開設したことにはじまります。校章は、古くから西本願寺が用いていた菊花紋(西本願寺は門跡寺院であったためこれを用いていました)をもとにした「菊くずし」を図案化したものです。